主権者教育と言えば「模擬選挙」です。

模擬選挙とは

主権者教育のメジャーな方法。仮想の選挙を想定して、複数の候補者や政策を並べたうえで実際に投票してもらう。模擬選挙の担い手として、選挙管理委員会や教員、NPO法人等が挙げられる。

しかし、模擬選挙ってどうしたらいいの?

どんなことに気を付ければいいの?と思いますよね。

今回は模擬選挙実施30校以上のivoteが模擬選挙の基本中の基本の具体的やり方についてご紹介します!

準備編

模擬選挙にあたり、必要な準備があります。一緒に見ていきましょう。

争点を決める・講話を考える

まずは、その模擬選挙をどういうテーマで行うか考えます。生徒が考えやすいものを取り上げましょう。

講話も、「争点について考える」「選挙に行く意味について教える」「投票する上での考え方について教える」というような内容が必要です。

準備物をそろえる

・候補者(架空でもよいですが、生徒でも教師でも外部ボランティアでも、実際に目の前で候補者として話せる人がいると臨場感があがります)

・選挙公報(本物の選挙で使われたものを使用してもよいですし、作成してもかまいません)

・候補者ポスター(なくてもかまいませんが、作って廊下に貼り出しておくと本物の選挙っぽくなります)

・ワークシート(候補者の政策を整理したりするのに活用します。内容は様々)

・投票箱・記載台・投票整理券・投票用紙(学校にある机や紙で代用可能ですが、地域の選挙管理委員会に問い合わせれば貸し出してくれます)

準備物がそろえば模擬選挙スタートです!

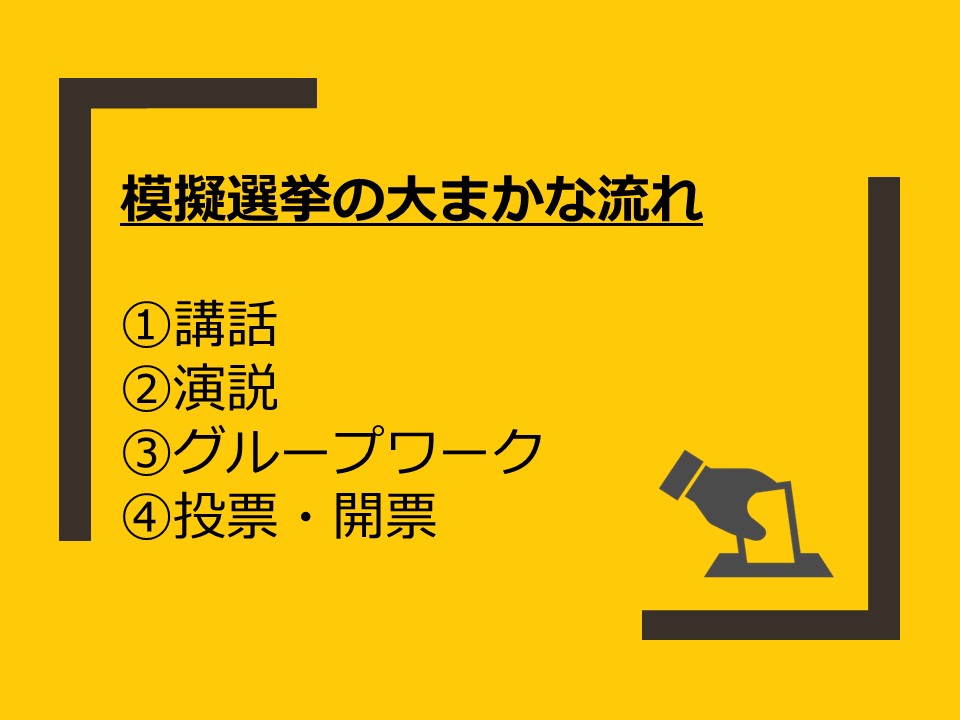

講話・ワーク

まずは、講話とそれに伴ってワークを行います。その点で話してほしいポイントは3つです。

争点を知る

今政治でどんなことが問題となっているのか、今回の模擬選挙でどんな問題について考えるのか、グラフや新聞を題材に基礎知識を復習します。

ここでは現状をシンプルにさらっと紹介するだけで大丈夫です。

争点と自分の関係を知る

例えば争点が「働きかた改革」なら、子どもには少し遠い問題かもしれません。

しかし「将来なんのために生きたい?社会のため?家族のため?自分のため?」

「将来どんな生活を優先したい?お金に余裕のある生活?時間に余裕のある生活?」

など、今の等身大の自分で考えられる問いを投げかけます。ワークシートなどに記入したり、友達と意見交換させたりすることで、争点を自分事として考えることができます。

各候補者の政策の違いを知る

用意された選挙公報から政策の違いを読み取ります。

時間に余裕があれば政策ごとのメリットデメリットを書き出す作業を行いましょう。

演説

臨場感あふれる演説は、模擬選挙の主催者の力量が試されます。

各候補者の価値観や立場に触れる

可能なら候補者には演説をしてもらいましょう。

もちろん選挙公報から政策を吟味することは可能ですし、実際の選挙で演説を聞き比べて投票することは少ないかもしれません。

しかし、演説でないと伝わらない候補者の想いや価値観、立場があるのも事実です。

どの政策が優れているかということを判断するだけならAIが行う方が確実かもしれません。

しかし政治には必ず価値観や利害の対立が存在しています。 そのことに触れることができるのは候補者の生の演説でしょう。

グループワーク

自分の意見は他人と比較して分かるもの。ivoteはグループワークを必ず行います。

どの候補者に賛成・反対するか議論を深める

候補者の政策を理解できても自分がどの候補者に投票すべきかすぐに決めることはできません。

そこで、2~4名で話し合うことで自分の意見を意識する方法が最も効果的です。

話し手は自分が思ったことを言い、聞き手は「なぜ?」「それは本当に?」と合いの手を入れることでお互いに考えを深めることができるでしょう。

投票・開票

これで、模擬選挙も終わりです。最後の投票は自分で決めてもらいましょう。

投票する

投票先が決まったらついに投票作業を行います。

まず受付で投票整理券を渡し本人確認。

本人確認が終わったら投票用紙を受け取ります。

投票用紙を受け取ったら記載台で記入。記載台には候補者の名前を書いた紙を置いておきましょう。 記入したら投票箱に入れておしまいです。

開票する

開票作業は大人だけで行っても構いませんし、子どもに手伝ってもらってもよいでしょう。

しかし眺めていてもあまり面白くはないのでその間に別の振り返りワークをおこなっても構いません。

開票後は結果発表。

当選者には一言もらって模擬選挙は終了です。

おわりに

いかがでしたか?

今回は「模擬選挙基本の8ステップ」をご紹介しました。

学校の状況に応じて柔軟に工夫し、模擬選挙を実施してみてくださいね。

コメント